- 品牌

- 浙江星源假肢矯形器有限公司

- 型號

- 齊全

- 產地

- 浙江

對于初次安裝假肢的患者來說,適應新假肢需要一定的時間和過程。因此,在初期使用時應遵循循序漸進的原則,逐漸增加行走距離和速度,避免過度勞累和意外摔倒。同時,患者還需要保持良好的心態,積極面對挑戰和困難。為了充分發揮假肢的功能并提高患者的行走能力,通常需要進行專業的康復訓練。訓練內容包括平衡練習、步態訓練、力量訓練等。在訓練過程中,患者需要密切配合康復師的指導,按照訓練計劃逐步進行。通過訓練,患者可以逐漸掌握使用假肢的技巧和方法,提高行走的穩定性和協調性。仿生手假肢配備了智能化控制系統,使得截肢者可以通過大腦信號或外部設備來控制假肢的運動。手指假肢生產

失去手指往往給患者帶來巨大的心理壓力和負面情緒,如自卑、焦慮、抑郁等。手指假肢的使用可以在一定程度上緩解這些心理問題。它們讓患者看到自己的身體正在逐漸恢復功能,感受到科技進步帶來的希望與力量。同時,通過參與各種活動,患者能夠逐漸走出心理陰影,重拾對生活的熱愛與期待。在現代社會,許多職業都需要精細的手部操作。失去手指可能意味著無法勝任某些工作,從而影響個人的職業發展。然而,手指假肢的出現打破了這一限制。它們讓患者有機會重新選擇或繼續從事自己熱愛的職業,實現自我價值和社會價值的雙重提升。手指假肢生產如果假肢內部有可拆卸的部件,如鞋墊、襯套等,應將其取出并單獨清洗。

在選擇假肢之前,首先需要對患者進行全方面的評估,包括殘疾部位、殘疾程度、年齡、職業、生活習慣、心理狀態等。這些信息將直接影響假肢的類型、材料、功能及價格選擇。例如,對于經常需要從事體力勞動的患者,可能需要選擇承重能力強、耐用性好的假肢;而對于追求美觀和輕便的患者,則可能更傾向于選擇外觀接近真肢、材質輕盈的假肢。目前市場上的假肢種類繁多,包括機械式假肢、電動假肢、智能假肢等。每種假肢都有其獨特的優勢和局限性。因此,在選擇假肢時,患者及其家屬應充分了解各種假肢的技術特點、適用范圍、使用壽命及后期維護成本等信息,以便做出較適合自己的選擇。

假肢的安裝過程——殘肢準備:安裝前,需對殘肢進行徹底清潔和干燥處理,確保無皮膚破損、影響等情況。部分患者可能需要接受皮膚耐受性訓練,以提高對假肢材料的適應性。假肢接受腔制作:接受腔是假肢與殘肢接觸的關鍵部分,其制作精度直接影響假肢的穿戴效果和舒適度。通常采用石膏取型或三維掃描技術獲取殘肢形狀,然后根據這些數據制作接受腔。制作過程中,需反復試穿和調整,以確保接受腔與殘肢緊密貼合且壓力分布均勻。假肢組裝與調試:接受腔制作完成后,將其與假肢的其他部件(如關節、腳板等)組裝在一起。組裝過程中,需確保各部件連接牢固、運動順暢。隨后,康復師會對假肢進行調試,包括調整關節阻尼、腳板角度等,以滿足患者的特定需求。智能假肢采用先進的材料和技術,確保在承受壓力、摩擦等情況下仍能保持穩定性和耐用性。

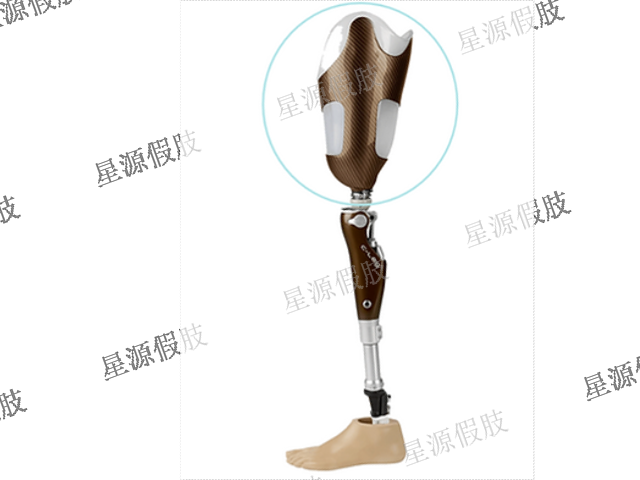

小腿假肢的舒適性是其較直觀也是較基本的優點之一。早期的假肢設計往往忽視了用戶的穿著體驗,導致長時間佩戴產生疼痛、不適甚至皮膚損傷。而現代小腿假肢則通過材料科學、生物力學以及人體工程學的綜合運用,實現了前所未有的舒適度。現代小腿假肢多采用輕質強度高的材料,如碳纖維、鈦合金等,這些材料不只減輕了假肢的整體重量,降低了用戶的負擔,還具備良好的耐腐蝕性和耐用性,延長了假肢的使用壽命。同時,內襯套多采用柔軟、透氣的硅膠或聚氨酯材料,能夠有效減少摩擦,保護殘肢皮膚,提升穿著舒適度。通過精確測量用戶的殘肢形態、步態特征等數據,結合先進的生物力學分析軟件,設計師能夠定制出符合個體需求的假肢結構。這種設計能夠確保假肢在行走、跑步、下蹲等動作中都能提供穩定的支撐和自然的運動軌跡,減少不必要的能量損耗,提高運動效率。清潔假肢時,應避免使用過于粗糙的清潔工具或刺激性強的清潔劑,以免損壞假肢的表面或材質。德林假肢設計

智能假肢具備多種功能,如抓握、握持、旋轉等,以滿足截肢者在日常生活和工作中的需求。手指假肢生產

現代假肢的一大技術進步是智能化技術的融入。傳統假肢只是簡單的機械替代物,缺乏智能化和個性化功能。而現代假肢則通過內置的精密傳感器、電子控制系統和算法技術,實現了對肌肉電信號和運動意圖的實時捕捉和響應。這種智能化的設計使假肢能夠根據患者的動作和意圖自動調整剛度和彎曲度,從而更加準確地適應患者的需求。智能假肢可以通過肌電信號識別技術感知患者的肌肉活動情況,從而控制假肢的運動。此外,一些先進的智能假肢還集成了運動意圖識別技術,能夠預測患者的下一步動作并提前作出響應。這種智能化的設計不只提高了假肢的靈活性和實用性,還增強了患者的自信心和單獨性。手指假肢生產

- 奧托博克假肢廠家報價 2025-07-04

- 內蒙假肢價格行情 2025-07-04

- 廣東奧托博克1C30小腿假肢 2025-07-04

- 太原假肢采購 2025-07-04

- 運動假肢廠家 2025-07-02

- 福州奧索錨赫液壓大腿假肢 2025-07-02

- 重慶奧索萬力飛毛腿XC扭轉型小腿假肢 2025-07-01

- 南昌奧托博克下肢產品成人假肢 2025-07-01

- 海口假肢生產 2025-06-29

- 山東奧索印度豹XTEND飛毛腿假肢 2025-06-29

- 江蘇假肢價格行情 2025-06-29

- 海南假肢訂制價格 2025-06-27