- 品牌

- 不銹鋼粉末,鋁合金粉末,鈦合金粉末,模具鋼粉末,高溫合金粉末

- 類型

- 鈦合金粉

- 形狀

- 顆粒狀

- 制作方法

- 霧化法

- 產地

- 寧波

- 粒度

- 0-150

軍民用裝備的輕量化與隱身性能需求驅動金屬3D打印創新。洛克希德·馬丁公司采用鋁基復合材料(AlSi7Mg+5% SiC)打印無人機機翼,通過內置晶格結構吸收雷達波,RCS(雷達散射截面積)降低12dB,同時減重25%。另一案例是鈦合金防彈插板,通過仿生疊層設計(硬度梯度從表面1200HV過渡至內部600HV),可抵御7.62mm穿甲彈沖擊,重量比傳統陶瓷復合板輕30%。但“軍“工領域對材料追溯性要求極高,需采用量子點標記技術,在粉末中嵌入納米級ID標簽,實現全生命周期追蹤。納米改性金屬粉末可明顯提升打印件的力學性能。遼寧鈦合金物品鈦合金粉末品牌

基于患者CT數據的拓撲優化技術,使3D打印鈦合金植入體實現力學適配與骨整合雙重目標。瑞士Medacta公司開發的膝關節假體,通過生成式設計將彈性模量從110GPa降至3GPa,匹配人體骨骼,同時孔隙率梯度從內部30%過渡至表面80%,促進細胞長入。此類結構需使用粒徑20-45μm的Ti-6Al-4V ELI粉末,通過SLM技術以70μm層厚打印,表面經噴砂與酸蝕處理后粗糙度達Ra=20-50μm。臨床數據顯示,優化設計的植入體術后發病率降低60%,但個性化定制導致單件成本超$5000,醫保覆蓋仍是推廣瓶頸。新疆冶金鈦合金粉末合作金屬粉末的循環利用技術可降低3D打印成本30%以上。

將MOF材料(如ZIF-8)與金屬粉末復合,可賦予3D打印件多功能特性。美國西北大學團隊在316L不銹鋼粉末表面生長2μm厚MOF層,打印的化學反應器內壁比表面積提升至1200m2/g,催化效率較傳統材質提高4倍。在儲氫領域,鈦合金-MOF復合結構通過SLM打印形成微米級孔道(孔徑0.5-2μm),在30bar壓力下儲氫密度達4.5wt%,超越多數固態儲氫材料。挑戰在于MOF的熱分解溫度(通常<400℃)與金屬打印高溫環境不兼容,需采用冷噴涂技術后沉積MOF層,界面結合強度需≥50MPa以實現工業應用。

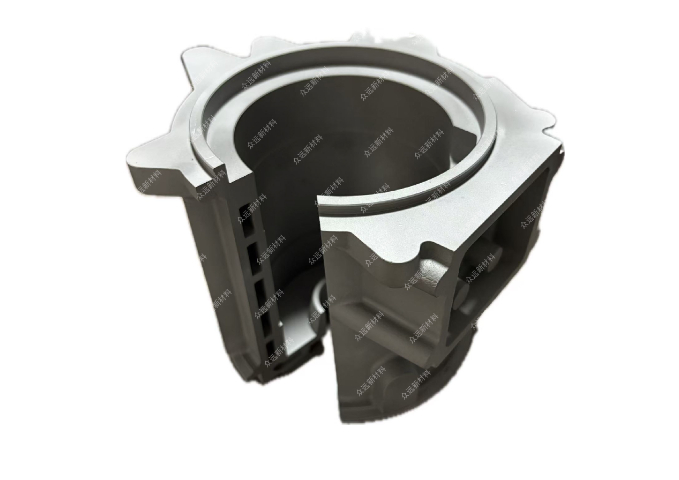

金屬3D打印技術正推動汽車行業向輕量化與高性能轉型。例如,寶馬集團采用鋁合金粉末(如AlSi10Mg)打印的剎車卡鉗,通過拓撲優化設計將重量減少30%,同時保持抗拉強度達330MPa。這類部件內部可集成仿生蜂窩結構,提升散熱效率20%以上。然而,汽車量產對打印速度提出更高要求,傳統SLM技術每小時能打印10-20cm3材料,難以滿足需求。為此,惠普開發的多射流熔融(MJF)技術將打印速度提升至傳統SLM的10倍,但其金屬粉末需包裹尼龍粘接劑,后續脫脂燒結工藝復雜。未來,結合AI的實時熔池監控系統有望進一步優化參數,將金屬打印成本降至$50/kg以下,加速其在新能源汽車電池支架、電機殼體等領域的普及。鈦合金的蜂窩結構打印可大幅減輕部件重量。

碳纖維增強鋁基(AlSi10Mg+20% CF)復合材料通過3D打印實現各向異性設計。美國密歇根大學開發的定向碳纖維鋪放技術,使復合材料沿纖維方向的導熱系數達220W/m·K,垂直方向為45W/m·K,適用于定向散熱衛星載荷支架。另一案例是氧化鋁顆粒(Al?O?)增強鈦基復合材料,硬度提升至650HV,用于航空發動機耐磨襯套。挑戰在于增強相與基體的界面結合——采用等離子球化預包覆工藝,在鈦粉表面沉積200nm Al?O?層,可使界面剪切強度從50MPa提升至180MPa。未來,多功能復合材料(如壓電、熱電特性集成)或推動智能結構件發展。

回收鈦合金粉末的再處理技術取得突破,通過氫化脫氫工藝恢復粉末流動性,降低原料成本30%以上。遼寧鈦合金物品鈦合金粉末品牌

高熵合金(HEA)憑借多主元(≥5種元素)的固溶強化效應,成為極端環境材料的新寵。美國HRL實驗室開發的CoCrFeNiMn粉末,通過SLM打印后抗拉強度達1.2GPa,且在-196℃下韌性無衰減,適用于液氫儲罐。其主要主要挑戰在于元素均勻性控制——等離子旋轉電極霧化(PREP)工藝可使各元素偏析度<3%,但成本超$2000/kg。近期,中國科研團隊通過機器學習篩選出FeCoNiAlTiB高熵合金,耐磨性比工具鋼提升8倍,已用于石油鉆探噴嘴的批量打印。遼寧鈦合金物品鈦合金粉末品牌

- 湖北金屬粉末鈦合金粉末咨詢 2025-07-15

- 鈦合金工藝品鈦合金粉末合作 2025-07-15

- 貴州鈦合金物品鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 中國臺灣鈦合金鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 黑龍江金屬鈦合金粉末價格 2025-07-14

- 中國香港金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 中國臺灣金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 陜西金屬材料鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 河南鈦合金工藝品鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 廣東3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 黑龍江3D打印材料鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 西藏3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14