- 品牌

- 不銹鋼粉末,鋁合金粉末,鈦合金粉末,模具鋼粉末,高溫合金粉末

- 類型

- 鈦合金粉

- 形狀

- 顆粒狀

- 制作方法

- 霧化法

- 產地

- 寧波

- 粒度

- 0-150

全固態電池的3D打印鋰金屬負極可突破傳統箔材局限。美國Sakuu公司采用納米鋰粉(粒徑<5μm)與固態電解質復合粉末,通過多噴頭打印形成3D多孔結構,比容量提升至3860mAh/g(理論值90%),且枝晶抑制效果明顯。正極方面,NCM811粉末與碳納米管(CNT)的梯度打印使界面阻抗降低至3Ω·cm2,電池能量密度達450Wh/kg。挑戰在于:① 鋰粉的惰性氣氛控制(氧含量<1ppm);② 層間固態電解質薄膜打印(厚度<5μm);③ 高溫燒結(200℃)下的尺寸穩定性。2025年目標實現10Ah級打印電池量產。

太空探索中,3D打印技術正從“地球制造”轉向“地外資源利用”。NASA的“月球熔爐”計劃提出利用月壤中的鈦鐵礦(FeTiO?)與氫還原技術,原位提取鈦、鐵等金屬元素,并通過激光燒結制成結構件。實驗表明,月壤模擬物經1600℃熔融后可打印出抗壓強度超20MPa的墻體模塊,密度為地球鋁合金的60%。歐洲航天局(ESA)則開發了太陽能聚焦系統,直接在月球表面熔化月壤粉末,逐層建造輻射屏蔽層,減少宇航員暴露于宇宙射線的風險。但挑戰在于月壤的高硅含量(約45%)導致打印件脆性明顯,需添加2-3%的粘結劑(如聚乙烯醇)提升韌性。未來,結合機器人自主采礦與打印的閉環系統,或使月球基地建設成本降低70%。

將MOF材料(如ZIF-8)與金屬粉末復合,可賦予3D打印件多功能特性。美國西北大學團隊在316L不銹鋼粉末表面生長2μm厚MOF層,打印的化學反應器內壁比表面積提升至1200m2/g,催化效率較傳統材質提高4倍。在儲氫領域,鈦合金-MOF復合結構通過SLM打印形成微米級孔道(孔徑0.5-2μm),在30bar壓力下儲氫密度達4.5wt%,超越多數固態儲氫材料。挑戰在于MOF的熱分解溫度(通常<400℃)與金屬打印高溫環境不兼容,需采用冷噴涂技術后沉積MOF層,界面結合強度需≥50MPa以實現工業應用。

基于患者CT數據的拓撲優化技術,使3D打印鈦合金植入體實現力學適配與骨整合雙重目標。瑞士Medacta公司開發的膝關節假體,通過生成式設計將彈性模量從110GPa降至3GPa,匹配人體骨骼,同時孔隙率梯度從內部30%過渡至表面80%,促進細胞長入。此類結構需使用粒徑20-45μm的Ti-6Al-4V ELI粉末,通過SLM技術以70μm層厚打印,表面經噴砂與酸蝕處理后粗糙度達Ra=20-50μm。臨床數據顯示,優化設計的植入體術后發病率降低60%,但個性化定制導致單件成本超$5000,醫保覆蓋仍是推廣瓶頸。回收鈦合金粉末的再處理技術取得突破,通過氫化脫氫工藝恢復粉末流動性,降低原料成本30%以上。

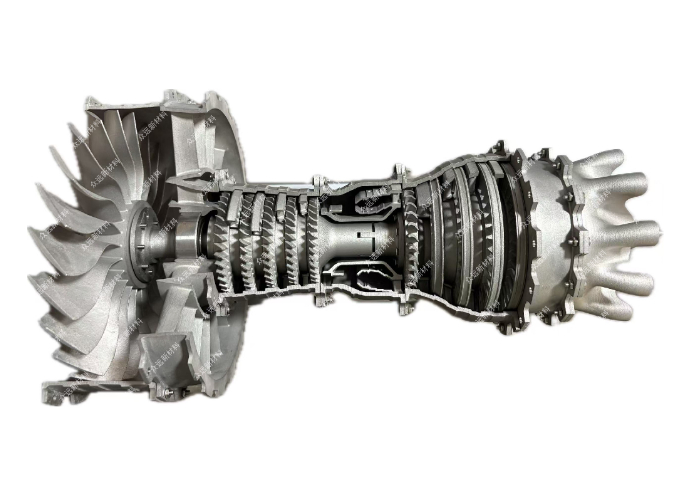

金屬3D打印過程的高頻監控技術正從“事后檢測”轉向“實時糾偏”。美國Sigma Labs的PrintRite3D系統,通過紅外熱像儀與光電二極管陣列,以每秒10萬幀捕捉熔池溫度場與飛濺顆粒,結合AI算法預測氣孔率并動態調整激光功率。案例顯示,該系統將Inconel 718渦輪葉片的內部缺陷率從5%降至0.3%。此外,聲發射傳感器可檢測層間未熔合——德國BAM研究所利用超聲波特征頻率(20-100kHz)識別微裂紋,精度達98%。未來,結合數字孿生技術,可實現全流程虛擬映射,將打印廢品率控制在0.1%以下。多材料金屬3D打印可實現梯度功能結構的定制化生產。中國澳門鈦合金工藝品鈦合金粉末哪里買

人工智能技術被用于優化金屬3D打印的工藝參數。湖南冶金鈦合金粉末哪里買

金屬玻璃因非晶態結構展現超”高“強度(>2GPa)和彈性極限(~2%),但其制備依賴毫米級薄帶急冷法,難以成型復雜零件。美國加州理工學院通過超高速激光熔化(冷卻速率達10^6 K/s),成功打印出鋯基(Zr??Cu??Al??Ni?)金屬玻璃齒輪,晶化率控制在1%以下,硬度達550HV。該技術采用粒徑<25μm的預合金粉末,激光功率密度需超過500W/mm2以確保熔池瞬間冷卻。然而,非晶合金的打印尺寸受限——目前比較大連續結構為10cm×10cm×5cm,且殘余應力易引發自發斷裂。日本東北大學通過添加0.5%釔(Y)細化微觀結構,將臨界打印厚度從3mm提升至8mm,拓展了其在精密軸承和手術刀具中的應用。

- 貴州鈦合金物品鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 中國臺灣鈦合金鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 黑龍江金屬鈦合金粉末價格 2025-07-14

- 中國香港金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 中國臺灣金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 陜西金屬材料鈦合金粉末哪里買 2025-07-14

- 河南鈦合金工藝品鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 廣東3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 黑龍江3D打印材料鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 西藏3D打印金屬鈦合金粉末廠家 2025-07-14

- 海南鈦合金鈦合金粉末價格 2025-07-14

- 山東金屬粉末鈦合金粉末合作 2025-07-13