來源:科技日報 發布時間:2022-5-19 9:25

4月26日,習近平總書記主持召開中央財經委員會第十一次會議,研究全面加強基礎設施建設問題,研究黨的十九大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況。

會議強調,要立足長遠,強化基礎設施發展對國土空間開發保護、生產力布局和國家重大戰略的支撐,加快新型基礎設施建設,提升傳統基礎設施水平。會議指出,要加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設,布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施,推進重大科技基礎設施布局建設。

此次會議關于新型基礎設施建設的重要部署引發關注。

化解疫情不利影響重要方法

國家發展改革委高技術司副司長、一級巡視員孫偉在前不久召開的新聞發布會上介紹,新型基礎設施包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三個方面。

“‘新基建’作為新興產業的發展引擎,一端連接著巨大的投資與需求,另一端連接著不斷升級的消費市場,既能增強基建穩增長的傳統屬性,又可以助推創新和拓展新消費、新制造、新服務,是化解疫情不利影響、應對經濟下行壓力的重要方法,也是推動我國經濟社會繁榮發展的重要支撐。”國家信息中心信息化和產業發展部主任單志廣在接受科技日報記者采訪時表示。

單志廣分析,短期來看,新型基礎設施的投資建設起到穩投資、擴內需、增就業和拉動經濟增長的積極作用;長期來看,新型基礎設施本身就是城市高質量發展的題中之義,有利于深度賦能城市治理體系和治理能力現代化,助推社會服務便利化普惠化。

“新型基礎設施建設是支撐經濟社會數字化轉型的核心底座,搶先部署新一輪‘新基建’項目建設,積極利用‘新基建’推動經濟社會數字化轉型,培育新業態、新產業、新經濟,有利于在新一輪發展中謀得競爭新優勢。”重慶現代產業研究院副院長高鈺在接受科技日報記者采訪時說,未來10年、20年,“新基建”將支撐經濟社會持續發展。

孫偉介紹,今年以來,國家發展改革委會同有關部門,在推動新型基礎設施建設,促進適度超前投資方面,開展了一系列工作。相關工作取得積極成效。

據統計,今年一季度,國內新建5G基站8.1萬個,總規模超過150.6萬個;千兆網絡端口新增54.9萬個,總量達到841萬個,具備了覆蓋3億家庭的能力。目前我國已建設57個重大科技基礎設施。“東數西算”工程的投資帶動效應也初步顯現。今年以來,全國10個國家數據中心集群帶動各方面投資超過1900億元。

因地制宜打造“新基建”工程

當前形勢下,如何進一步推進新型基礎設施建設?

“應避免盲目建設、重復建設和鋪張浪費,立足經濟、適用、先進、高效,走低成本、高效益的新型基礎設施發展道路,為廣大人民群眾提供用得上、用得起、用得好的新型基礎設施與服務。”單志廣認為。

單志廣還提出,應注重特色挖掘,因地制宜打造新型基礎設施工程。“我國幅員遼闊,各地資源稟賦和發展水平差異明顯,對新型基礎設施建設的需求和緊迫程度不一,應結合自身產業發展基礎、產業支撐能力、區域承接能力和創新發展能力等有序開展新型基礎設施建設。”他表示。

單志廣分析,對北京、深圳等產業、技術、資本聚集的城市,應注重高新技術賦能和應用場景創新,推動人工智能、工業互聯網、區塊鏈等技術深度應用,加快經濟社會數字化轉型;對中西部特別是欠發達地區,應在補齊傳統基礎設施短板的基礎上,聚焦民生領域和產業發展需求,縮小與發達地區的公共服務供給水平差距。

“地方可以結合自身產業優勢和發展潛力精準發力新型基礎設施建設。”高鈺也提出類似觀點。她以重慶為例分析,重慶的“新基建”可以在智慧交通、車路協同方面多發力,因為有比較好的汽車硬件制造基礎,可以在整車、關鍵零部件等制造過程中,將汽車電子作為抓手,整合相關軟件產業的聚集和發展。

在高鈺看來,推進新型基礎設施建設,還可以制定依據產業分類的數字化提升政策細則。比如針對工業數字孿生技術體系,制定工業數字孿生共性技術開發路線圖,鼓勵重點科研機構與優勢企業聯合研發攻關,發起重大關鍵核心技術攻關工程。

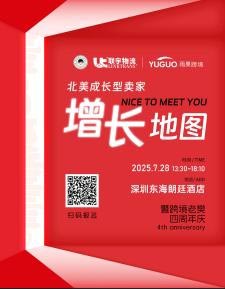

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇