來源:北京日報 發布時間:2022-7-7 10:35

鄭宇飛

近日,國家網信辦公布了一大批投資詐騙平臺。從名單來看,京東金融、馬上金融、360借條等時下熱門的網貸平臺幾乎都被“李鬼”纏身,個別平臺的仿冒者竟多達5000多個。

“李鬼們”的騙術其實并不高明。先以“保本穩賺”“VIP內測”等噱頭誘導訪問下載,再通過資金驗證或繳納保證金等方式騙取錢財。其中的關鍵,就在于身份的迷惑性。各路APP要么碰瓷“正主”名稱,要么把圖標改得極其相似,足以以假亂真。而一看是知名大平臺,不少用戶的防備卸下了不少。結果,很多人白天黑夜耗上頭、真金白銀砸進去,最終卻發現騙子早已卷錢跑路。

害人不淺的“冒牌貨”究竟是哪兒冒出來的?寄生于違規網站、虛假鏈接、野生二維碼的有之,混跡于“官方應用商店”的也不少。而相比種種見不得光的渠道,“正規店”里“賣假貨”更讓人防不勝防。眼下,基本上每一個手機品牌都有自己的應用商店,出于對“官方渠道”的信任,大家也習慣了從中下載軟件。但對應用平臺而言,往往缺乏對上架APP的把關動力。所謂“審核”,也不過是用機器進行一番病毒和兼容性測試,不免給一眾“李鬼”欺世盜名打開了方便之門。

凈化應用市場環境,“李鬼”和“幫兇”統統要打。目前,國家涉詐黑樣本庫已涵蓋并處置涉詐網址380.4萬個、APP51.4萬個,互聯網預警勸阻平臺預警超20億人次。接下來的關鍵,就是繼續加大打擊力度和范圍,在對詐騙分子施以重拳的同時,順藤摸瓜找到誰在為其提供平臺,相應進行嚴厲懲治。只有做好源頭治理,才能有效減少受害面,同時倒逼平臺商守土盡責,提前對入駐應用軟件、廣告鏈接等嚴格把關,而不是等出了事下架了之。

網絡早已成為現實生活的一部分,線下需要嚴肅懲處的詐騙行為,在線上當然也不能例外。讓權益保護、監管水平跟得上技術創新的步伐,網絡空間才能更健康、更安全。

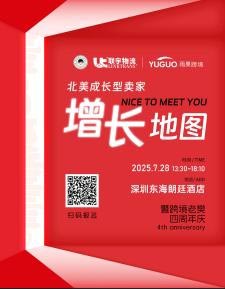

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇