來源:現代物流報 發布時間:2017-12-4 9:1

“我們知道這車真的好,但我們也是真買不起。”一位物流車隊老板在看過一款全新推出的準高端型卡車后這樣對記者說。

大概是從兩年前起,貨車行業刮起了“高端風”,高配置、精準調校的車型層出不窮,這無疑是順勢而為。

在電商物流的助推之下,從倉儲到運輸再到終端配送,公路貨運、城市配送高舉著“邁向高端化”的大旗高速發展。

然而,當我們環看運輸市場,最受一線用戶歡迎的卻依然是相對便宜的中端車型,這又是為什么呢?

文章開頭是物流企業的一句大實話,許多用戶的確是無力負擔高端車的各項成本。

采用國外技術、零部件造車,成為時下國產卡車品牌比較流行的做法

預算限制了用戶的想象力

一位從事輕卡銷售多年的銷售員告訴記者,他們所代理的品牌橫跨高、中、低三個層次,產品對各個細分市場的適應性也得到了用戶的認可,而要嚴格來說究竟哪款車型最受市場歡迎,還是更為經濟的中端車型。

“有些用戶的預算沒有那么高,我們就會推薦中等價位的車型,和高端車的區別在于配置都是國產的,完全能勝任輕拋貨物運輸。”這位銷售員說道。

一萬二才保本 采購高端車不可能

目前一些物流公司已經回歸了傳統運營模式:車輛自有,為自己開出固定工資。而這些企業的主要成本支出就在人員方面。

記者了解到,這種情況下司機工資取決于其所開車型,如四米二車型為4000到5000元,六米八為7000元左右,十三米為8000到10000元。

除此之外,物流公司還需在行政、倉庫等方面配備工作人員,還要支付房屋有關的費用,這些支出也來源于貨物運輸。

“我們每輛車配兩個司機,每月各項成本算下來每輛車至少12000元,達不到這個保底收入我們根本賺不到錢的。現在我們保本都難,根本沒有余力去買更貴的車。”一位物流車隊負責人無奈地說道。

而在這樣的背景之下,大部分物流企業和車隊會傾向于中端車型,甚至是二手貨車。這些車輛在車隊的服役年限一般在兩年到五年之間。

所以無論是從自身經濟實力還是從使用年限來看,動輒十幾萬的輕卡、一百萬的重卡完全不會在這些物流業主的采購名單里。

還完貸款就淘汰?還是中端車更實在

目前也有一些司機會選擇買入車輛后,將自己的車掛靠在有實力的物流公司,以獲得相對穩定貨源。他們的收入或是固定或是與運輸情況掛鉤。

記者在走訪過程中結識了一位每月領取固定工資的輕卡司機,他的工資標準是8000元,每日主要負責電商倉儲運輸。

他告訴記者,現在他開的車是一輛8萬塊左右的輕卡,基本開兩、三年就可以回本,而他預期將會在五年以后置換車輛。

但倘若將車輛換車僅售價就已達到13萬左右的高端車型,他的回本周期就會拉長至五年,基本就已達到業內普遍習慣的五年淘汰期。

貨源變幻無常 保障收入已很難

按時領取固定工資的司機為難,那么單純以運費為收入的司機呢?

記者通過一段時間的走訪發現,對于以運費為生的司機而言,高端車更是可望而不可及,根本原因還是“運價低”。

工廠減產、城市限行,穩定的貨源對個體司機而言幾乎是不可能。

一位開了二十年輕卡的老司機在近日告訴記者,由于城市限行原因,他目前只能晝伏夜出,原本白天運輸的固定貨源基本都已失去,如今的夜間貨源非常不固定,他處在“三天打漁,兩天曬網”的狀態很長時間了。

破除這種狀態的唯一方法是換一輛符合法規標準的新車,但因為沒有貨源,且舊車無法賣出合理價格,他根本無力承擔新車置換的費用,如此便進入了如今的“死循環”。

定價不會看車況 物流人更在意當下

貨源沒了保障,運價又始終不見上漲,這對物流司機而言無異于雪上加霜。

車多貨少、貨主和中間人無底限地壓價、司機為避免空返無底線的讓利等等復雜的原因糾集,導致如今無論是公路貨運還是城市貨運市場的運價越來越低,且絲毫不見上漲的勢頭。

對于大部分貨車司機而言,當下最首要的問題是提高收入,而不是換輛好車

“1000公里的距離,就開1200元,你說怎么拉?!但是你不拉,照樣有別人拉,一來二去運價根本別想漲!”一位卡車司機略顯氣憤地說道。

在日常走訪中,一位車隊負責人的玩笑話令記者印象十分深刻,他說:“總不能說我的車貴就多向貨主討運費啊!人家才不管你車貴不貴,按時運到目的地最重要。”

無論司機還是企業,迫于行業低運價壓力,他們無暇考慮高配置的車輛是否會給自己帶來長遠利益、是否能為自己節省油費或是維修費,只能著眼于當下,能賺得溫飽便足以。

因此從買車角度而言,他們當然跟傾向于成本更低的中端車型。

百公里省5升油 高端車受“大戶”歡迎

這么說來,高端車在貨運市場就絲毫不得寵了嗎?當然不是。

我們就以絕對高端的進口車為例,記者了解到,在國內進口車的主要的用戶還是貨源極為充足的物流公司。

進口貨車更受長途干線且貨源充足的物流企業歡迎

這類公司往往具備長期穩定的貨源,可保證車輛每日定時、定點出勤,這些企業在核算運營成本時會更多的考慮車輛可以為他們節省的支出,或長遠價值,而非100多萬元的初期投入。

“我們車隊里有進口車也有國產車,我們算過進口車百公里最多能少燒5L油,而且我們的車基本要24小時連軸轉,進口車的狀況也更穩定。所以綜合考慮下來還是進口車更有保障。”一位快遞車隊負責人這樣談到。

高端車是否真的難以接地氣?

我們通篇都在探討中等價位貨車為什么更受用戶歡迎,現在我們已然得到結論,這些車輛的性價比對于一般用戶而言是最高的。

①造大家買得起車。目前行業內在售的高端車與中端車,根本區別在于車輛所裝配的發動機、變速器等關鍵總成來自進口品牌還是國產品牌。

進口品牌無論是零部件還是車輛雖然價格高,但質量更可靠,這已然成為行業公認的事實。

國產品牌要造用戶可以負擔起的高端車,如果從降低現有零件成本角度而言基本不可能。那么這是否有可能倒逼國產零部件企業提升自身技術水平,追上進口零部件的質量呢?

②讓大家買得起車。另一方面,從提高物流從業者收入角度來看,先要讓他們保障自身溫飽,才有可能談盈利、談換高價車。

而當下的實情是,大部分一線物流的司機正在勉強維持自身的溫飽。運價作為他們的勞動報酬,是否再也沒有辦法提高,是否還會無底線的下降。

任何一個行業,其所用設備能夠直接反應其發展水平,在貨運行業就是貨車。如今看來,只高喊“我們要高端!”已然不夠。

許多人錯把電商連年上漲的交易額作為了物流發展的象征,殊不知在線上交易的背后,貨運行業的發展還有許許多多的問題亟待解決,運價過低就是其中最實際的問題之一。

綜上,造大家可以用得起的車,讓大家能買得起車,這兩種大概是應對大多數用戶一直對高端車持觀望態度,讓高端車“接地氣”,最切實際但也需要時間和精力去實現的方式。

我國的汽車工業只有60年的發展歷史,許多觀點認為60年對于一個國家的工業發展而言太短。但60年間無數的人在無數個日夜投身到了汽車制造之中,我們能做到以量取勝,那么以質取勝還會遠嗎?

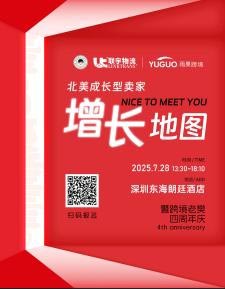

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇