來源:深圳商報 發布時間:2018-3-19 9:7

又到“3·15”,電商繼續是熱點。談起電商,大家都認為監管難,難處無非是跨空間、跨地域,仿佛“飄在空中”。果真如此嗎?電商帶電,根本在商,交易還是交易,只是監管得有新方式。本次兩會,不少代表委員坦言,要讓“飄在空中”的電商監管接“地氣”,路徑就是做實大數據,讓看起來無跡可循的交易變得鏈條清晰、權責分明。做到這一點,現有的實體商業監管手段,完全能對電商進行全方位監管。

李克強總理在今年的《政府工作報告》中,再度要求增強消費對經濟發展的基礎性作用。推進消費升級,發展消費新業態新模式。在回顧過去五年工作時,李克強提及,推動傳統消費提檔升級、新興消費快速興起,網上零售額年均增長30%以上,社會消費品零售總額年均增長11.3%。國家統計局發布的《中華人民共和國2017年國民經濟和社會發展統計公報》也顯示,2017年全年網上零售額71751億元,比上年增長32.2%,其中網上商品零售額54806億元,增長28.0%,占社會消費品零售總額的比重為15.0%。看看現在電商網購頻頻登上各類投訴榜單,不難發現消費和監管必須同時升級,否則監管必然會拖消費升級的后腿。

剛剛過去的2017年,被各界視為“新零售元年”。“新零售”作為近年來中國消費升級的最大亮點,在推進消費升級中的作用值得期待。但是必須要看到,中國電商行業在爆發式增長的同時,假冒偽劣商品泛濫、虛假促銷、電商價格戰、售后服務跟不上、網絡詐騙、個人信息泄露等問題也一一凸顯,電商市場監管嚴重滯后,已經成為我國商業市場的重要矛盾。毫無疑問,要讓新零售真正成為消費驅動新引擎,如果不解決好消費投訴問題,不解決好假冒偽劣問題,那么沒有好服務、好質量的新零售就沒有好未來。

過去一說起電商監管,總會說電商是個新事物,很“虛”。虛的原因,不在于電商交易本身,而是監管模式有缺陷。傳統的屬地管理模式,對網購特別是異地賣家的監管力度有限,監管力度一直不盡人意。但事實上,隨著互聯網技術與大數據挖掘技術的發展,電商再虛也可以通過大數據對其溯源。有大數據的支撐,交易的每一個環節都能清晰可辨。作為中國電商領頭羊,阿里巴巴用大數據打假,已經取得不小的成效。去年,阿里巴巴對外發布“售假賬戶操控人”“假貨生產企業”兩張大數據“打假地圖”,向外界公布了首批“百家售假企業黑名單”。阿里發布的“打假地圖”,正是基于對此前公布的18萬個因售假而被關閉的淘寶店鋪的數據再挖掘,找出隱藏在其背后的疑似售假賬戶操控人。通過大數據,阿里挖掘出疑似售假團伙61330個,追蹤到其上游的疑似生產企業共1640家。

無獨有偶,京東則利用大數據打造出自己的“天網”系統,對用戶畫像、用戶社交關系網絡、交易風險、商家刷單等行為進行風控。不難發現,用大數據對電商進行風控,企業已經走得很遠了,如今要讓電商接“地氣”,對整個行業進行有效監管,已經不是技術問題了,而是監管部門如何轉變思維,通過共享共管建立起一個全國性的電商大數據監管平臺。此外,二維碼等技術的普及,讓一商品一編碼成為現實,建立一個全國性的產品質量監控與溯源平臺,讓每個商品都有“身份證”,防止假冒偽劣也并非不可能。

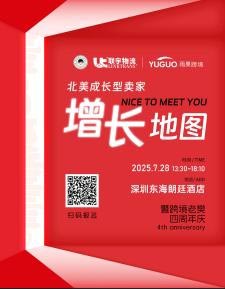

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇