平臺時代,物流園區路在何方?

來源:山東物流網 發布時間:2016-5-3 8:25

“互聯網+物流”,互聯互通正在成為當前物流行業的一個新風尚。基于互聯網思維,各色物流信息平臺層出不窮,開始攪動物流江湖。運滿滿、貨車幫等各類物流信息平臺成了當前資本市場的新寵,相反的,曾經“高燒不退”的物流園區出現了降溫的跡象。

特別是在過去的2015年,中國物流園區發展恰逢寒冬,經歷了前期“大躍進”發展,和鋼鐵、水泥等行業一樣,物流園區也進入了過剩和飽和的狀態。由于經濟大環境的不景氣、稅收低、老舊臟亂、信息化程度低、安全隱患大成了大部分物流園區的共性。這自然給了作為新勢力崛起的物流信息平臺以攻擊的口實。

相對于物流園區的低迷,物流信息平臺迎來了快速發展機遇期。藍犀牛曾獲得聯想旗下君聯資本600萬美元A輪融資;貨車幫宣布已完成由騰訊領投的A 輪數億元融資。互聯網時代,物流信息平臺正在成為互聯網時代下誕生的弄潮兒。

于是,以提升流通效率、打擊黃牛,降低物流成本為“外衣”的各類物流信息平臺開始了對傳統物流園區的“圍剿”,甚至有的平臺喊出了消滅物流園區的口號。這里姑且不論最終是否會實現目標,不可否認的是,物流信息平臺的崛起對物流園區的沖擊著實不小。

誠然,靠互聯網起家的物流信息平臺確實有其自身的優勢。在這里我們不做過多的討論。對于物流園區而言,面對“打上山門”的“愣頭青”,縱容和默許顯然不是最好的辦法,因此對于當前的物流園區而言,改變勢在必行。

原因很簡單,要想在這個世界上以不變應萬變,必須學會改變,因為唯有改變才是一成不變的。

那么,變革的路徑有哪些呢?基本有以下幾種:

其一就是物流園區的互聯網化。原因很簡單,與其被互聯網的物流信息平臺圍剿,倒不如自己主動下水,主動利用互聯網工具來應對挑戰。這需要物流園區將自身原有的物流模式線上化。物流園區作為城市基礎設施,應該成為城市貨運樞紐,起到城市物流集散地和城際運輸中心的重要社會作用,這是任何一個物流信息平臺都不可替代的,也正因為如此,哪種商業模式,都無法消滅園區。

換而言之,物流園區只要不作死,就不會死。打敗物流園區的更多的是在焦慮中盲目投資,隨意決策,被空中部隊偷襲。而不是現在來勢洶洶的物流信息平臺。

其二,共贏才能贏取未來,因為物流信息平臺和物流園區作為線上和線下的兩種不同模式,天生具有互補性。舉一個簡單的例子,合肥裕隆物流園、銀川眾一物流園就是在貨車幫的協助下,完成了全國貨源信息在園區的共享,建立了“卡車司機俱樂部”,為長途貨運司機提供住宿、自助洗衣、休息、娛樂等延伸服務;同時,雙方也在規劃建設“卡車司機后服務基地”,將為長途貨運提供修車、消耗品更換等后勤保障服務,開始物流園互聯網化的有益嘗試,這或許才是物流行業發展的最終走勢。

爭鋒也罷,圍剿也罷,其實有錢大家賺才是件最好的事情。

遍布全國的公路網、3000萬貨車司機、2015高達11萬億元的社會物流總費用,這就是當前中國物流的廣闊市場。面對如此巨大的蛋糕,任幾家物流園區或者信息平臺無法完全將其撬動,以往孤島式運營已經無法分食和消化掉這塊大蛋糕。未來對于物流信息平臺還是物流園區,共享經濟才是新的發展機遇期。這需要商業模式的融合,更需要戰略思路的協同,園區、司機、互聯網平臺之間合作模式的探索。這樣才可能在紅海中開辟一片新的藍海。

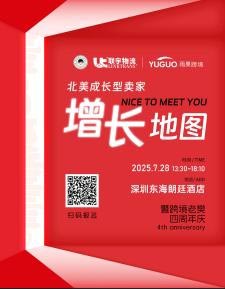

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇