來源:每日經濟新聞 發布時間:2018-3-19 9:7

3月13日,由《每日經濟新聞》主辦、以美好商業研究中心為智庫機構、上海交大安泰EMBA提供學術支持、上海信托提供特別支持的“新消費、新場景、新生態”美好商業主題沙龍成功舉行。新零售時代,用戶需要什么樣的產品?商業創新如何帶來更美好的生活?怎樣成就“美好商業”?

上海交大安泰經管學院特聘講師、智馭公司CEO兼執行合伙人郭海晨、3M中國B2C電商高級經理談宏偉、悅管家合伙人梁洪斌、尋找田野CEO梅小排、CIC灼識咨詢創始合伙人侯緒超、天風證券研究所商貿及社會服務業高級分析師張璐芳等幾位嘉賓圍繞著上述話題,為我們呈現了一場“美好商業七人談”的對話。

新零售應回歸消費者

“在產品生命周期的早期,追求的是性價比,打折才會有客單價。2016年底,阿里巴巴提出新零售,產品生命周期進入第二階段有兩個方向的選擇,即規模和客戶精準度。在進入產品生命周期的中期時,競爭不在產品的核心,而在產品的外圍,而外圍就是應用、配件、服務等。目前,整個中國社會進入新零售的時機就是契合了這個。”郭海晨認為,產品進入到最末一端競爭端,即產品的外延。

郭海晨舉例稱,盒馬鮮生的新零售并非沒有商業軌跡可循,盒馬鮮生的新零售強調的是情景和情景之間無縫轉接,其商業模式是很清晰的,背后一定有大數據。新零售有兩個實操的趨勢,一個是內容營銷,一個是搞大數據。

新零售商業的核心還是應回到消費者,回到人性上,梁洪斌認為,“線上已經到了一個瓶頸,所以不得不進入線下。不要把新零售神秘化,它是把現代的技術互聯網、AI等運用在我們傳統的零售里面,使客戶有更多的體驗、興奮感、娛樂感,有更多的社交感。”

談宏偉在談到新零售時稱,“像香港做電商就很難,因為便利店到處都有,所以他不需要靠互聯網來支撐,香港的網絡就是靠信息流,所以一直沒怎么重視(新零售)。”在談宏偉看來,新零售首先需要人與人的互動交互,其次是需要有更具針對性的場景化營銷,然后有技術支撐的革新才能帶來新零售。

“新零售當然還是零售,我們是包括產品研發的公司,品質是最優先的。”梅小排則認為,在傳統市場,有很多依賴老路徑的問題,所以,“尋找田野”就在進行前端路徑改造。“讓產品有更好的品質,要在合適的成本下做到更好的產品;其次,在渠道需求上的思考,即是不是要在一些新的品類上進行發力,或者在一些新的品類上去找到我們的渠道。”

大商機下抓住機會

2010年之后,各種傳統零售企業開始走上早期新零售探索之路,無論是彼時的互聯網+,還是現在的+互聯網,都在嘗試著學習怎樣做新零售。

“我們提煉一個詞,是共情。”侯緒超認為,目前,在中國所做的新零售是在往一個非常正確的方向走的。他表示,“2018年,我們的新零售才找到一點感覺,我們的線上開始往線下引流,開始賦能。我覺得這個在很多模式下有可能是不那么成功的,但是逐漸的,因為我們數據積累和基礎提升,原來很多模式之前是證偽,現在是證真。”

從張璐芳角度而言,她更加注重解構數據下的新零售變化路徑。她直言,“對于電商而言,從去年開始,整個移動終端的數量沒有再繼續增加了,即從一個增量市場變化到一個存量市場,如果只是在線上博弈的話,意味著你未來付出的成本是要越來越高的,這也就意味著線下是更大的市場。”

“其實線下的流量成本的確是在慢慢低于線上的成本。對于阿里巴巴而言,他看到了線下有更多的可能,有更多的可滲透的空間要去占領到消費者平常的零售。”所以,張璐芳建議,對于大多數企業而言,不妨加入AT主導的新零售中,“學會在他們的背景下,加入他們,更好地利用他們的數據。”

談及新零售的機會問題時,郭海晨也認為,機會是肯定有的,“總體而言,整個中國社會第一個是中等收入人群,他們有財富,有情懷,他們的需求不再是功能上的滿足,而是需要一個調動,這是一個大市場,這是一個大的環境,大的商機。在這個大環境、大商機當中,誰先可以理解行業的實質和規律,誰就可以抓住機會。”

圍繞消費者的需求,商業模式和業態不管在怎樣的場景定義下,都在不斷呈現多樣的迭代升級,新時代背景下的新零售、新消費在不斷發展的同時,美好商業的未來或者美好零售的未來又會是什么樣子的?

對此,侯緒超認為,“我們的互聯網發展到今天,之前都是解決生存的問題,讓你更好地休息,讓你買到更好的東西,而最終解決的一定是人們對美好商業、美好生活這個概念的需求。也許就是我們新商業、新零售要帶動我們這些人從互聯網里面走出去,更多的從商品中去體驗和感受生活。”

梁洪斌認為,未來的商業,零售體驗很重要,所以,美好生活就已經很好地總結了美好商業,以前是要好,現在是要美。

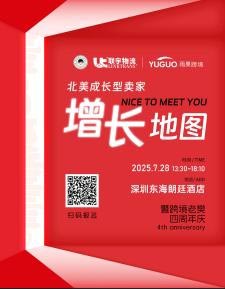

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇