“互聯網+”時代 以互聯網重構高效物流新生態

來源:山東物流網 發布時間:2015-12-3 9:49

近年來,黨中央國務院高度重視傳統產業與互聯網融合發展。繼李克強總理在政府工作報告中首次提出“互聯網+”行動計劃以來,跨界融合已成為“互聯網+”時代的顯著特征:移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等新一代信息通信技術要素與現代制造業、電子商務、物流、金融、能源等國民經濟組成要素不斷碰撞交融、釋放創新,催生出各種新方式、新模式、新范式。2015年7月4日,國務院正式印發了《關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見》,將“互聯網+高效物流”列為11大重點行動之一,至此,全面互聯網化的物流產業轉型升級已上升到國家戰略層面。

物流轉型升級是經濟新常態的客觀需求

歷經30多年的探索發展,我國已成為世界第一制造大國和貿易大國,也成為了名副其實的物流大國。鐵路貨物發送量、鐵路貨物周轉量、港口吞吐量、道路貨運量、海港集裝箱吞吐量、電子商務市場規模、高速鐵路和高速公路里程、快遞業務量等重要指標數據均居世界第一。物流產業已經成為國民經濟的支柱產業和最重要的現代服務業之一。

——物流產業已成為國民經濟的重要支撐載體

從快遞量的變化來看,我國年度包裹數量從2006年的10億件,激增至2012年的57億件、2013年的92億件,再到2014年的140億件,同比增長52%,已首次躍居世界第一,最高日處理量超過1億件。有數據顯示,自2011年3月以來,我國快遞業務量已連續46個月累計同比平均增幅超過50%。過去10年電子商務的飛速發展,將傳統的中國物流推上網絡化的快車道。

——物流產業已進入需求和載體的關鍵轉型期

從物流的需求和載體變化來看,傳統服務于B2B的合同物流已近沒落,方興未艾的B2C受到日漸興起的O2O與C2B模式的沖擊,阿里、京東、蘇寧等電商平臺紛紛出手布局O2O平臺,嘿客、優選、海外購等傳統物流企業的電商渠道也相繼依靠速度優勢倒逼傳統網購平臺,電商和物流的價值高點已發生偏移。相關數據顯示,2014年我國高速公路貨車的流量相對于2013年降低了5%~7.5%,半掛車銷量降低了近30%。反觀順豐的業務流量增幅達到50%~100%,其飛機運力達到34架,并含有自有全貨機15架,這些基礎數據也印證了整個物流業態的價值體系正在發生重要變遷。

——物流產業升級是經濟結構調整的新舉措

物流是一手拉著生產、一手拉著消費的第三個要素,它在生產和消費之間起到“杠桿”作用。只有抓住物流,才能撬動兩端,只有把物流這個“杠桿”擺平了,才可以促進消費、改善民生。現代物流業是一種復合型服務業,它融合了運輸、倉儲、貨代、信息通信等相關產業。它是市場經濟的有效配置、高效運轉的前提條件,是我國新常態下國民經濟發展的基礎性、戰略性產業支撐。

從國際、國內兩條線來看,一方面我國高端物流業正處于全面“走出去”的關鍵階段,如何構建國際物流大通道、發揮高效物流在“一帶一路”等重大戰略實施過程中的保障作用,是我國現代物流業的重要議題;另一方面,新型城鎮化與新農村建設為本土物流業開辟了空前的市場內需,2015年中央一號文件明確提出,創新農產品流通方式,支持電商、物流、商貿、金融等企業參與涉農電子商務平臺建設。涉農物流支撐下的農產品進城、工業品下鄉,將成為撬動農村廣大市場、培育新興經濟增長點的重要舉措。

物流“互聯網+”化是產業內外因的共同選擇

從字面上來看,似乎體現出“互聯網+傳統行業=傳統行業互聯網升級版”的含義,但這個看似簡單的公式背后,蘊含著絕非簡單的相互疊加所能解釋的深層次理念。如何放開心態、主動擁抱互聯網,從而成功構建互聯互通的大物流生態圈,實現物流效率更高、成本更低,需要從物流行業自身的內生發展動機和產業發展所面臨的瓶頸問題兩個角度來看。

——產業屬性互補,“互聯網+物流”一拍即合

從產業屬性來看,物流行業對物理空間有著先天的路徑依賴。物流自身作為一種基礎的承載支撐性產業,其核心在于貨物的高效、及時、低耗、規模化“流通”,它是運轉在公路、鐵路、航空、水道等各個環節的實體價值轉移與增值過程。物流產業本身的“重資產”屬性在很大程度上制約了其靈活定制的業務轉型。同時,這與互聯網本身特有的規模性、扁平性、集聚性、便捷性和普惠性等一系列“輕資產”優勢產生高度契合的“化學反應”,借助虛擬世界的信息復制與邊界匯聚,實現“物”與“信”的融合共生和互利互惠,促進物流領域的CPS落地實施,形成虛實結合、交相輝映的網絡化物流產業。

——產業瓶頸凸顯,“互聯網+物流”破解難題

從行業瓶頸來看,物流產業大而不強、成本虛高。一方面,從體量上來說,2014年,我國全年社會物流總額超過210萬億元,同比增長8%,物流業增加值超過3.4萬億元,同比增長9%,足見體量之大。但同時也必須注意到其背后隱藏著的驚人成本:相關報告顯示,2013年我國社會物流總費用10.2萬億元,占GDP比重高達18.0%,而美國該項占比僅為8.5%,同為新興經濟體的印度為13.0%,巴西為11.6%。從成本構成來看,我國的運輸成本僅占不足一半的物流費用,而倉儲占了45%左右,而在美國倉儲成本大約只占15%,運輸則占據絕對比重,相比之下,失衡之重可見一斑。

另一方面,雖然互聯網浪潮下已經催生了阿里菜鳥、京東、順豐優選等一系列互聯網化的“物流升級版”,但尚未形成可與UPS和亞馬遜等平臺型巨頭相提并論的業界領軍企業。企業偏小、行業偏弱、產業偏虛將成為持續制約物流做大、做強、做精的內在積弊。

供需交易雙方信息嚴重失衡是堆高我國物流成本的背后推手。行業過于分散、缺乏全國性的物流信息平臺,大量區域性的物流公司糾纏于中間流通環節,致使大量的貨物無效流通和低效流動。因此,物流產業急需借助互聯網優勢,從打破信息孤島、構筑信息和貨物的雙向流通渠道入手,打造物流產業互聯網的“升級版”。

構筑“互聯網+”物流“三個一”發展體系

“互聯網+”物流對提升物流業服務水平和能力意義重大,有助于供應鏈價值和整體效益提高。有利于物品從供應商更快地運輸到需求方,實現顧客的快速響應,以提高服務質量;有利于實現商流、資金流和現金流的溝通和實現;有利于工商企業節約經營成本和物流企業實現更大的利潤;有利于加強供應鏈之間、各企業之間的合作伙伴關系,以實現整個供應鏈的價值和整體效益最大化。利用綜合物流信息平臺,為物流從業者大幅節省信息化成本,跨越信息化技術和平臺阻礙,帶動現代物流產業鏈全面發展。

緊密結合物流產業的核心關鍵環節,按照“由內而外、由此及彼”的發展規律,通過構筑“三個一”的“互聯網+”物流發展體系,全面推進“互聯網+”物流的“落地生根”。

——構建物流信息共享互通體系,做大通達物流信息 “一張網”,即實體貨運與虛擬信息的交織網

一方面,聚合現有各類物流信息資源,形成平臺化資源共享互通體系;另一方面,完善數據對接機制,促進跨領域信息互聯互通。目前,“菜鳥網絡”已構建了物流天地網、倉儲設施網、創新電子面單網的三張網模式。在北上廣等地已建立超百萬平方米的5個一級中心,日均疏導千萬個包裹。

——建設深度感知的智能倉儲系統,做強物流的起始“一公里”

借助物聯網等新一代信息技術,有效提升物流倉儲的出貨效率。京東商城打造的智能倉儲系統“亞洲一號”,總建筑面積10萬平方米,相當于14個足球場大小,利用無線射頻識別技術、傳感器等聯網應用,實現新型倉儲作業方式,支撐數以億計的訂單出貨。

——完善物流智能配送體系,做新物流配送最后“一百米”

一方面,將貨運車輛信息與供需對接,避免不必要的空駛與空轉;另一方面,將物流配送下沉到具體的社區、街道和鄉村,創新多種收貨模式。成都我來啦公司創新的“速遞易”自助模式,以家庭為紐帶主打同城O2O綜合服務圈,實現了中小企業在全國的迅速擴張,衍生出15家分公司、設立了萬余個網點。(中國信息通信研究院泰爾規劃所 李均)

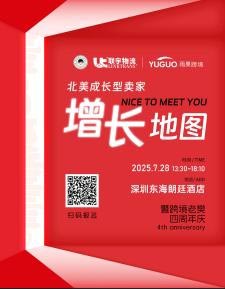

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇