來源:第一物流網 發布時間:2017-12-4 9:1

“10月份全球制造業PMI指數較上月回落0.8個百分點,但仍保持在55.1%,連續三個月保持在55%以上較高水平,顯示了全球經濟延續去年下半年以來的穩定向好發展態勢。”

這是11月21日,中國物流與采購聯合會(以下簡稱中物聯)發布的10月份全球制造業采購經理指數(以下簡稱GPMI),對全球經濟發展情況的判斷。

GPMI還顯示,發達國家制造業強勁復蘇,新興市場國家制造業加快轉型升級,加之全球大宗商品價格上升,共同推動了全球經濟持續改善。

SO,問題來了——

眾所周知,我國已經有中國制造業PMI指數,為何還要研究和發布GPMI?在一些發達國國家,服務業貢獻的GDP高于制造業。GPMI能真實反映全球經濟的發展趨勢么?

中國物流與采購聯合會副會長、中國物流信息中心主任蔡進(資料圖)

相信,有為數不少的小伙伴與現代物流報及旗下《首席供應鏈官》專刊記者有類似疑問。聽聽,中國物流與采購聯合會副會長、中國物流信息中心主任蔡進是怎么說的。

疑問一:全球為何需要GPMI這份晴雨表?

“當前,經濟全球化趨勢深入發展,無論是生產、金融、科技還是人才流動,都離不開全球化。全球經濟發展已經形成了‘你中有我,我中有你’融合共生的新格局。”蔡進認為,中國物流與采購聯合會來推出GPMI,是在天時、地利和人和諸多因素下的順勢而為。

①天時——多元融合的時代。當前全球經濟格局,已經從單極引領走向多元發展,美國對全球經濟一枝獨秀式的引領發展已經成為過去,形成美國、中國、歐盟、印度、東盟、日本等多元并進的格局。

過去的全球經濟周期主要受美國影響,現在全球經濟多元化的條件下,形成了美國、歐盟、中國等不同經濟體相互影響、相互融合的發展格局,單一采用美國相關經濟指數的做法,已經很難反映全球經濟的變化。全球經濟脈象把握需要一些兼顧多元經濟體的新的數據。這個時代大背景,也催生了反映全球經濟運轉的GPMI。

②地利——具備基礎和條件。目前,中國2010年已成為全球第二大經濟體,并在2010年躍居全球最大制造業國家、2013年躍居全球最大貨物貿易國。中國對全球經濟的影響發揮著越來越重要作用,尤其2008年全球經濟危機以來,中國增長引擎成為全球經濟走出危機的火車頭。

自2001年中國正式加入WTO后,中國一方面享受著全球化帶來的福利,另一方面也在積極擔當國際責任,力推全球經濟一體化的升級發展,中國倡導的“一帶一路”建設正推動全球經濟一體化合作邁向新時代。中國的全球經濟擔當及中國與全球不同經濟體的共贏合作也催生了GPMI。

③人和——專業化全球合作。中國一直積極推動全球采購與供應領域合作與交流,2017年初,中國物流與采購聯合會會長、中國物流學會會長何黎明在國際采購與供應管理聯盟(IFPSM)第102屆董事會上當選國際采購與供應管理聯盟全球主席,何黎明也是該組織自1974年成立以來42年間,首位當選IFPSM全球主席的亞洲人。

而早在2007年6月,何黎明就當選IFPSM副主席、主管亞太地區事務。何黎明參與IFPSM工作以來,就力推全球采購與供應鏈領域專業合作,與各國相關專業組織建立良好的合作與溝通渠道,為GPMI打下了良好的國際“人和”基礎。

而中物聯從2001年就開始研究中國制造業PMI,并在2005年正式發布。作為PMI的積極踐行者,中物聯在十多年分析研究和實踐中,積累了豐富的經驗,形成了一套行之有效的研究和發布PMI的方法論,與全球主要經濟體在采購與供應研究領域達成了較好的專業共識,建立了較好的合作通道。

“當然,不只是全球需要GPMI,中國也需要GPMI,這是中物聯做這份工作的內在動力。”蔡進指出,“作為全球第二大經濟體和最大貿易國,中國一直積極推動全球化進程,已經與全球經濟緊密結合。

2016年中國首次成為全球第二大投資國,中國參與全球經濟建設,融入全球經濟協同發展,需要一個指數把脈全球經濟發展趨勢。同理,相信這不只是中國的訴求,包括美國、歐盟、日本、東盟、印度等不同經濟體,也都需要一套能綜合反映全球經濟形勢的數據,以此把握相互合作。我們只是順勢而為!”

疑問二:把握全球經濟為何用制造業PMI?

在一些發達國家中,服務業貢獻的GDP已超越制造業,占據70%甚至更高比例,而制造企業“第二產業第三產業化”發展趨勢也越來越明顯。為何選擇制造業PMI指數,來反映全球經濟變化和發展趨勢?

蔡進給出三個理由:

①制造業PMI最敏感。蔡進認為,從PMI指數的特征來說,最敏感、最快捷地反映一個國家和地區乃至全球經濟變化的,就是制造業。因為其能夠銜接產業的上下游。

不可否認,在一些發達經濟體中服務業占GDP的比重較高,但制造業是經濟運轉的更堅實的根基。相對來說,服務業反映經濟形勢變化趨勢不如制造業敏感。

②服務業PMI權重不足。從目前全球主要經濟體看,研判經濟形勢的主要依據是制造業數據,在全球研究和發布PMI的近50個國家和地區中,只有15個國家發布服務業PMI。因此,服務業PMI指數目前仍不足以全面反映全球經濟的變化和發展趨勢。

③更注重實體經濟創新。當下,全球經濟發展的焦點是實體經濟創新,特別是制造業的創新。因此,在這種情況下,先研究和發布GPMI,更能引領全球經濟發展趨勢。蔡進特別強調,中國正在大力發展服務業。但是服務業與制造業要保持在一個合適的比例,并不是說服務業占GDP的比重越高越好。

自2008年全球經濟危機以來,一些國家也在反思占GDP比重較高,制造業實體不足的問題,給本國經濟發展帶來的負面影響。美國政府推行了“制造業回歸”政策,英國也在反思上世紀80年代的“去工業化”戰略,推進制造業回流,法國同樣反思“去工業化”強化本國制造業,德國更是力推“工業4.0”。同樣,作為全球制造業第一大國的中國,推出“中國制造2025”,力推從制造業大國走向制造業強國。

疑問三:GPMI有哪些特征和亮點?

“GPMI數據雖然由中物聯推出,但卻是全球主要經濟體友好合作的結晶。”蔡進指出,“全球有近50個國家已經編制并發布各自的PMI指數。這些國家的經濟總量占全球GDP總量的90%左右,完全能夠代表全球經濟的發展趨勢。”

不僅如此,蔡進還用“最及時”和“最全面”來根據GPMI的兩大特征。

最及時:過去很多反映全球經濟形勢的數據,不是月中或月底發布,就是隔月發布,及時性差。但中物聯推出的GPMI是在每月的6號正式發布上月的數據。能夠在最快的時間,幫助企業及政府提供決策依據。

最全面:GPMI數據不只是包括美國、日本、德國、英國、法國、意大利、澳大利亞、韓國等全球主要發達國家,還包括中國、印度、巴西、俄羅斯、南非等金磚國家,以及印尼、越南、尼日利亞等新興市場國家。

通過對全球近50個經濟體PMI指數的連續跟蹤觀察,有助于全面分析,不同區域、重點領域經濟發展動態和活躍程度,進而對未來不同國家或地區的經濟發展潛力給出科學預測。

另外,從全球范圍來看,有很多反映經濟運行的指數,而中國參與的并不多。蔡進強調指出“GPMI在某些方面,彌補了中國把握全球經濟發展變化的數據指數的空白。”

疑問四:如何做到把脈全球經濟最及時?

每月6號,中國物流與采購聯合會正式對外發布上月的GPMI。在不足一周的時間內,完成不同國家PMI數據的收集、匯總,并最早發布反映全球經濟運行情況的GPMI。這是GPMI值得稱道的一大亮點,但也是一項巨大挑戰。中物聯是如何完成這件在過去看來“不可能完成的任務”的?

蔡進向記者透露,其一,中物聯自2001年研究中國制造業PMI指數和非制造業PMI指數以來,在十六年期間,已經建立了一支強大、專業化團隊的支撐。這是做GPMI工作方面,很多國家所不具備的基礎人力支撐。為了做好GPMI,中國物流與采購聯合會還專門配備了專業的翻譯人員。

其二,中物聯已經與很多國家建立了高效、及時的溝通機制。自中國物流與采購聯合會會長、中國物流學會會長何黎明2007年擔任國際采購與供應管理聯盟副主席以來,中物聯就已經與各國建立良好的溝通合作機制。2017年初,何黎明當選該組織全球主席,更為GPMI推出提供了良好的全球協同支持。

其三,傳統數據傳播和統計手段,也是影響快速反映的關鍵問題。在GPMI推出上,中物聯采取互聯網等科技手段,能夠及時獲得有關的數據。正常情況下,中物聯能在每月3日前,就可以完全近50個國家的PMI的匯總數據,然后通過互聯網手段快速梳理分析。

疑問五:能否用以推進全球供應鏈協同?

在全球經濟一體化大形勢下,不同國家之間、不同區域之間、不同企業之間的供應鏈協同也更加緊密。在推進全球供應鏈協同發展方面,也需要一些綜合性數據提供決策參考。

2017年10月,國務院辦公廳發布的《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》首次明確提出“努力構建全球供應鏈”。蔡進認為,GPMI推出,對推進全球供應鏈協同合作,具有重大的指導意義。

①全球供應鏈的健康運轉需要一個體溫計。蔡進指出,經濟全球化的背后需要供應鏈的支撐,全球供應鏈是經濟全球化的基礎。目前在“人類命運共同體”基礎上的“共商、共建、共享”的全球化,需要有一個全球化的現代供應鏈體系來支撐。

在全球經濟發展多元化,傳統經濟大國和新興市場、不同經濟體之間的協同,比起過去美國經濟單極引領的格局,面臨著更加復雜和多元化的挑戰。這個體系的健康運轉需要一個體溫計。借助GPMI能夠看全球供應鏈體系的健康情況,以此從整體把握不同國家、不同區域、不同企業之間的供應鏈協同情況,目的是謀取互利合作,共生共贏的新格局。

②GPMI是全球供應鏈協同重要的組成部分。從供應鏈的角度來看,GPMI更多體現的是基于制造業判斷的產業間的協同、區域間的協同、國家間的協同。GPMI能夠反映全球經濟發展趨勢,可以促進國家宏觀供應鏈,以跨產業、跨區域、跨經濟體的協同發展。

另外,蔡進指出,GPMI涵蓋的“一帶一路”沿線主要國家和地區,對“一帶一路”經濟協同發展具有指導和合作意義。( 記者 楊達卿、隋秀勇 )

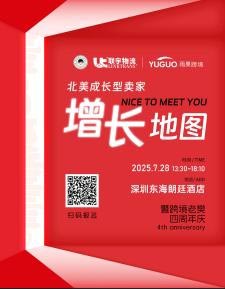

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇