“眾包”真的是快遞業的一劑良藥嗎?

來源:山東物流網 發布時間:2015-9-28 8:49

在無法隔空取物的現實世界中,所有涉及實物傳遞的產業都面臨著“最后一公里的”的難題。針對這個問題,不管是企業自身還是物流方,都在積極的尋找著破解之法。比如最近被寄予厚望的眾包模式。從Amazon的“On My Way”到淘寶的“菜鳥網絡”,從京東的“京東到家”到餓了么的“蜂鳥配送”,除此之外,自去年開始,人人快遞、達達、51送等一大批打著眾包概念的快遞創業團隊紛紛崛起,并且都在短時間內獲得了天使輪甚至A輪的融資。

來自百科詞條的解釋:眾包指的是一個公司或機構把過去由員工執行的工作任務,以自由自愿的形式外包給非特定的(而且通常是大型的)大眾網絡的做法。往高了說,眾包可以理解為眾籌的一種,是一種買方的眾籌。往低了說,就是兼職,但相比于以往專業化的兼職模式,眾包的特點是一種跨行業的非專業合作模式。比如“開源”、比如“維基百科”。好了,我們先放下眾包,來說說快遞,以及眾包+快遞。

快遞行業古已有之,比如古代的鏢局。而時下如果說起快遞的話,就不得不說電商。電商的發展使得原本低頻的快遞業務迅速成為一個巨大的市場,以及占據了整個物流行業極大的比重。從快遞身上,我們可以清晰的看到規模經濟的力量。

但在眾包的模式下,規模經濟不復存在,比較一下某眾包物流與傳統物流的價格就可以發現,兩者的價格差距非常懸殊,十幾元的同城快遞價格,眾包的價格基本要在60元左右。眾包模式一個巨大的限制就是只能滿足同城物流的需求,因此,與其說物流是鋼需,不如說剛需。對標美國市場,那些專注于眾包物流的創業公司,比如Postmates、Zipments、Manyship等,不僅知名度有限,而且由于高昂的人力成本的限制,增長速度也都非常有限。

對比Uber、Airbnb的共享經濟模式,其實不難發現,快遞眾包并不是需求的重新配置,而是依然是對現有的存量市場的一種剝奪。從連接層面來說,快遞眾包并沒有解決需求方的實際問題,所以這種需求就變成了為需求,而對于供給方,由于訂單的不穩定性,也就導致了對于平臺的依賴性降低了,而且對于供給方來說,他們并不缺少生意,一個月賺幾萬的事情雖然是少數的,但卻是真實存在的。

雖然目前中國的人口紅利并沒有消除,但目前同城配送市場無論商家還是用戶,對于平臺的選擇都是堅持“哪家便宜用哪家”的理念,這就導致了平臺對人的控制力非常弱,進而就會帶來另一個問題: 質量把控的問題。

簡單摟一眼這些企業的官網,你會很奇怪,竟然沒有哪家企業給出了類似“半天送達”或“延遲XXX小時免費”的承諾,太不“互聯網+”了吧,說好的顛覆呢!請冷靜,你一定要知道,物流行業的品控問題依然是一塊難啃的骨頭。

就像開源一樣,平臺化運營將是眾包模式唯一的出路。要想保證平臺良性發展,那么平臺所流淌的“血液”就應是健康的。于是,直接招募本身就是職業快遞員的群體的加入講更加有助于物流的品控水平的提高,因此眾包平臺更傾向于將補貼對象從商家移至配送人員。這就會帶來一個問題:供給量將大于需求量,這個矛盾短期來看只能由資本來買單,所以一些小的眾包平臺如果無法保證充足的現金流的話,那么將會非常危險。

一方面,我們一直在說著“去中心化”,另一方面卻不斷的創造出新的中心。物流眾包,顯然是后者。人為的在供需雙方之間搭建一個橋梁,然后告訴兩面的人說,快來吧。但是,請不要忘了,有時候,人家兩個人之間的聯系可能更加簡單,也許只是那么一小步的事情。眾包雖好,但是解決的問題有限。

最終制約眾包的一定會是人的因素,就像滴滴一樣,前期是人選擇平臺,但當平臺發展到一定規模之后,當需求被更為完善的市場機制重新分配后,必定是平臺選擇人,“快遞員”可以安裝有多個搶單App,用以填補空白間歇。而隨著市場的進一步融合,人終將會成為平臺的一部分,進而平臺也將會失去其原有的活力,最終的結局就是裂變或者消亡。

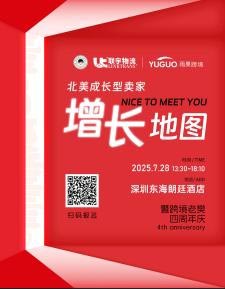

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場!

50%關稅今日生效!7月28日帶你搶灘1.3萬億北美市場! 麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一

麥瑞克科技再度蟬聯京東天貓雙平臺大促第一 第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易

第四屆中國-非洲經貿博覽會:看德邦快遞如何助力展會與中非貿易 最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了

最低傭金降至0.6%!日用百貨和廚具行業的機會來了 百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇

百度愛采購行業洞察:與頂尖專家共探B2B增長新機遇